France Télévisions nous propose de découvrir les coulisses de la House of Revlon avec « Ballroom, danser pour exister ». Cette mini-série documentaire met en lumière celles et ceux qui font la culture Ballroom et le voguing à Paris. Un programme essentiel qui offre une immersion authentique dans cette famille alternative.

Le documentaire « Ballroom, danser pour exister » est consitué de 5 épisodes écrits et réalisés par Elina Gakou Gomba et Amandine Gay. Pour rendre le monde du drag et du Ball accessible au grand public, Vinii Revlon ouvre les portes de sa house (maison) aux journalistes.

À noter que nous suivons également la House of Revlon durant la préparation du Ball des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un moment historique qui marque un tournant dans la représentation de la culture LGBTQ+ à la télévision devant le monde entier.

Attention, pour regarder la série en ligne il sera nécessaire de créer un compte france·tv, et vous devrez indiquer votre civilité (Madame/Monsieur), aucun choix n’est proposé pour les personnes non-binaires. Un détail qui refroidit alors qu’on souhaite accéder à un programme LGBTQ+ inclusif.

« La Ballroom ca te permet vraiment de comprendre que c’est ok d’être soi-même, peu importe ce que t’es, c’est ok ».

Aux origines du voguing et de la culture Ballroom

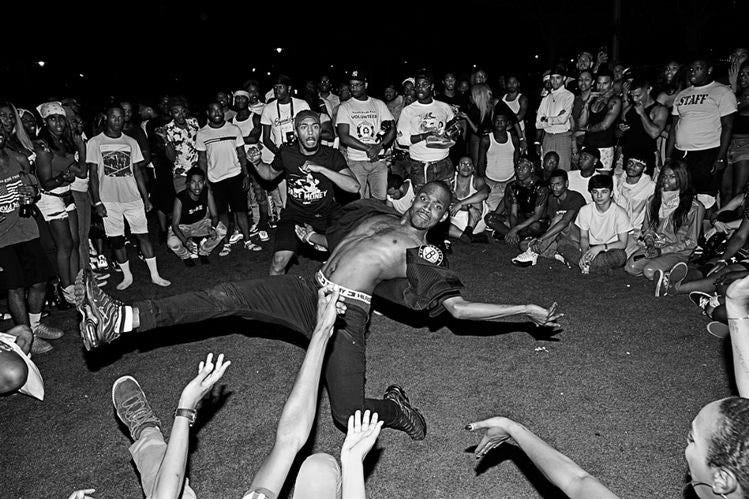

La ball culture est un phénomène culturel underground afro-américain et latino. Il se construit autour du système communautaire d’entraide des maisons (houses). Véritables familles alternatives, les houses accueillent les personnes queer et se constituent comme des « safe space ». À noter que les houses ont été créées par et pour les LGBTQ+ noir·es et latino en premier lieu, en réaction à une forte marginalisation de la part du milieu queer blanc.

« Une house (maison) c’est une famille, avec un nom de famille, et dans la House of Revlon il y a des pères, des mères, des parrains, des marraines, des princes, des princesses et des enfants », explique Vinii Revlon, père fondateur de la House of Revlon, dans le premier épisode de la mini-série FranceTV.

Le Ball est un événement social majeur pour la communauté mais aussi une compétition où les différentes houses sont représentées. Les participant·es, appelé·es « walkers », s’affrontent dans différentes catégories pour remporter des trophées et gagner en notoriété. Il s’agit de danse (performance), mode (runway, face, body, best dressed), attitude ou la capacité à imiter des codes sociaux dominants pour se fondre dans la masse hétéro-cisnormée (realness).

Véritable « safe space », c’est le lieu où tout le monde peut exprimer librement son identité de genre, sa sexualité et sa créativité. Chaque Ball est animé par un·e maître·sse de cérémonie qui présente les catégories et met l’ambiance dans la salle, un jury attribue des notes et sélectionne les gagnant·es de chaque catégorie.

Ce phénomène culturel LGBTQ+ vient tout droit des États-Unis et a gagné en popularité dans les années 60 et 70, moment clé de lutte pour les droits civiques. Le premier Ball s’est déroulé en 1869, à Harlem dans le Hamilton Lodge, puis cet élément de culture a pris de l’ampleur à partir de 1920 environ, comme l’expliquent les auteur·ices de l’ouvrage Strike a pose. Histoire(s) du voguing (1).

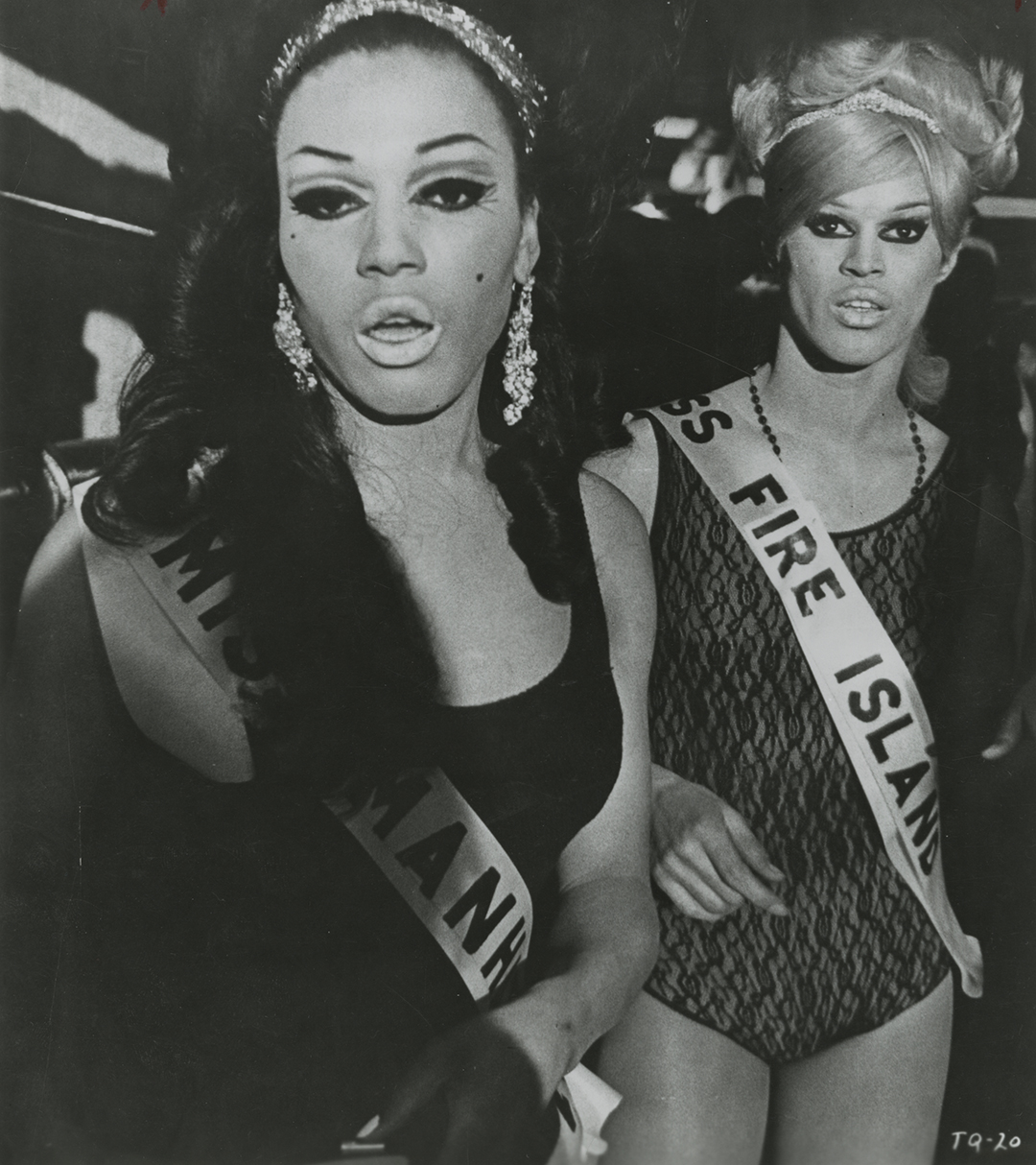

À New York, les ball queer sont d’abord composés d’hommes blancs cisgenres. Les drag queens noires rencontrent des difficultés à participer à ces événements, et quand elles le font, elles remportent rarement des prix.

Le 13 février 1967, la drag queen Crystal Labeija participe à au « Miss All-America Camp Beauty Contest ».

« À ce moment-là, elle a compris que les critères de beauté étaient uniquement basés sur la race. La gagnante était une femme blanche beaucoup plus jeune et moins glamour. Les événements inoubliables de cette soirée ont été immortalisés dans le documentaire emblématique de 1968, The Queen »

– Histoire de la House of Labeija, disponible sur leur site internet.

Face à ces discriminations, les deux drag-queens Crystal Labeija et son amie Lottie décident de créer leur propre ball. En 1972, elles présentent « le premier ball annuel de la House LaBeija », à Harlem. C’est le premier ball créé par et pour des personnes queer racisées.

« Les houses, dont les noms s’inspirent du monde de la haute couture – Chanel, Christian, Dupree, Magnifique, St. Laurent, Xtravaganza – voient le jour en 1967 à New York à la suite des injustices dénoncées par Crystal LaBeijia, figure mythique du voguing des années 1980, à l’encontre des noirs lors de l’attribution du prix pour le premier concours de beauté de travestis. »

(Bressin, Patinier, 2012)

Le voguing, une danse qui libère les corps et les coeurs

Le voguing, danse caractéristique du Ballroom, a également été créée par la communauté noire LGBTQ+ en réaction au racisme et aux discriminations. Au-delà d’une performance artistique, c’est un moyen d’expression politique qui permet aux danseur·euses d’occuper l’espace et de proposer des critiques de la société. Elle s’inspire librement des poses des mannequins dans les magazines de mode en les exagérant.

« Le voguing acquiert très vite les traits d’une pratique multimodale dans laquelle les mouvements du corps, les postures scandées par les cris des animateurs (« 4-3-2-1 Strike a pose », « 4-3-2-1 hold that pose ») les gestes, les regards, les pas et les insultes que l’on peut adresser à un membre du jury ou à une partie du public constituent un tout holistique dans lequel chaque ressource sémiotique contribue à construire une véritable performance »

(Bressin, Patinier, 2012).

Le voguing est avant tout politique, comme le rappelle Lasseindra Ninja, danseuse queer pionnière du voguing en France : « C’est un manifeste contre deux oppressions : le sexisme interne à la communauté noire, américaine ou latino, et le racisme et le sexisme extérieurs, à savoir dans la communauté blanche et LGBT blanche ».

Il existe trois types de voguing :

- le Old Way, qui se caractérise par la formation de lignes, la symétrie et la précision dans l’exécution des formations, avec des mouvements gracieux et fluides.

- le New Way composé de mouvements rigides accompagnés de « clics » (contorsions des membres au niveau des articulations) et de « contrôle des bras » (illusions des mains et des poignets, qui comprennent parfois des mouvements de claquement et de verrouillage)

- le Vogue Fem mise sur la fluidité du genre, avec des mouvements féminins exagérés influencés par le ballet, le jazz et la danse moderne.

Quelques années plus tard, en 1991, la réalisatrice lesbienne Jenny Livingston produit le documentaire Paris is Burning, plongeant dans les coulisses du Ballroom et du voguing. Non seulement son œuvre permet de donner de la visibilité à ce nouveau mouvement de la culture queer, mais elle lui donne aussi de l’élan.

Au même moment, la chanson « Vogue » de Madonna popularise la danse artistique et culturelle queer. Le clip, en noir et blanc, met en scène des danseur·euses blanches et racisé·es qui réalisent des mouvements typiques du voguing.

« Peu importe que vous soyez noir ou blanc,

Que vous soyez un garçon ou une fille,

Si la musique bat son plein,

elle vous donnera une nouvelle vie. »

– Paroles traduites de la chanson « Vogue » de Madonna

Une immersion totale dans la House of Revlon

Aujourd’hui, c’est au tour de la mini-série France TV d’entrer dans les coulisses du Ballroom parisien. Deuxième plus grande scène ballroom au monde, cette culture a été révélée au grand public dans l’émission Drag Race France, via les prestations de Keiona.

La série est constituée de 5 épisodes, répartis comme suit :

- Épisode 1 : Famille et business

- Épisode 2 : Poudre aux yeux

- Épisode 3 : Go à moustache

- Épisode 4 : Avec les Moldus**

- Épisode 5 : À dos d’éléphant

« Ballroom, danser pour exister » transporte les spectateur·ices de ville en ville et suit les membres de la House of Revlon aussi bien dans leurs entraînements que dans leur quotidien. Ce qui permet de percevoir un ensemble, entre la vie personnelle, le ballroom et le fragile équilibre entre les deux.

Entrer dans la House of Revlon, c’est assister à de belles scènes d’amitié, des rires et du partage. C’est une famille, oui, mais une famille qui gagne coûte que coûte.

Au fil des épisodes, nous rencontrons plusieurs figures et membres de la House of Revlon : Vinnie, Gisèle, Keiona, Edilson, Satine, Mariana, Kobe, Riley, Snow… Accompagner les personnages en dehors des créneaux où iels incarnent le rôle d’une personne en pleine confiance qui va assurer un show sur scène et les voir évoluer quotidiennement est une étape essentielle pour saisir les enjeux autour du Ballroom et la préparation que cela demande.

Côté représentation, c’est également important de donner à voir des personnes queer racisées et de les laisser expliciter leur passé, les difficultés rencontrées et ce qu’elles ont traversé avant d’arriver où elles sont aujourd’hui.

La série permet non seulement de découvrir le monde du Ballroom, mais aussi de percevoir l’envers du décor d’une house. Dans le monde du drag, les rivalités prennent place sur scène mais pas uniquement. Comme dans tout groupe social, une house fait face à des conflits entre ses membres, des incompréhensions et de la déception.

Les rôles au sein du groupe, tels que Leader et Kids, et l’asymétrie des premier·es envers les second·es peut rapidement mener à une véritable opposition, alors qu’il devrait s’agir d’un lien de mentorat. En dehors du Ball, il y a des moments où les membres de la house se voient, partagent des vacances ensemble, créent des liens et donnent à voir une belle complicité.

Au-delà d’une performance artistique et d’un moment de liberté totale, le Ball requiert un entraînement physique exigeant. Si les performances ne sont pas au niveau de la house, un·e membre peut en être exclu·e. Il y a un réel enjeu d’apparences et de réputation, l’esprit de compétition n’est jamais loin.

Le documentaire a été pensé pour le grand public, il est donc à visée pédagogique. Point important à noter : aucune voix off n’est présente dans le documentaire, seules les voix des personnes interrogées et membres de la House of Revlon sont enregistrées. Un détail qui rappelle pourtant l’importance de donner la parole aux minorités et de les laisser expliquer par et pour elles-mêmes les sujets qui les concernent. Qui de mieux pour expliquer le Ballroom que les personnes qui le vivent au quotidien ? Les scènes de vie sont ainsi entrecoupées d’interventions en off des membres de la house.

Faut-il regarder BallRoom, danser pour exister ?

Si vous appartenez à la communauté LGBTQ+, si vous êtes allié·e ou simplement curieux·se, la série BallRoom vous apportera toujours quelque chose. Pour découvrir l’univers du drag et des houses et le penser au-delà des préjugés, en rencontrer les acteur·ices est essentiel. Bien que le documentaire se limite à la House of Revlon, il donne une idée assez précise du fonctionnement d’une house et des Balls.

Il reste à espérer que les spectateur·ices oseront aller au-delà des apparences et accepteront de suivre les personnages durant l’entièreté de la série pour en saisir tous les contours, sans s’arrêter sur une première impression stéréotypée. Ce qui, dans une époque de précipitation où l’on juge l’autre en un coup d’œil, n’a rien d’une évidence.

Points positifs :

- représentation sans jugement, authentique et bienveillante

- la parole est laissée aux personnes concernées

- une direction artistique de qualité et des plans à couper le souffle

- une bande sonore de qualité proposée par Lazy Flow

- un rythme rapide, on ne s’ennuie pas

- accessible et pédagogique

Points négatifs :

- beaucoup de changements de lieux sans repères temporels, ce qui peut prêter à confusion

- surdramatisation de certaines scènes avec des musiques intenses pour accrocher le·a spectateur·ice mais peut rapidement tomber dans le sensationnalisme

**cette référence à Harry Potter nous permet de rappeler que l’autrice JK Rowling exprime régulièrement des prises de positions transphobes et finance plusieurs associations transphobe qui luttent contre les droits LGBTQ+, notamment via la création d’un fonds privé.