Parler de santé sexuelle de façon inclusive et briser les tabous, c’est la mission que s’est donné Raphaël Greget en fondant l’agence santé sexuelle (ASS). Similiqueer est parti à la rencontre de cet entrepreneur queer qui tente de libérer la parole autour de la sexualité et de ces enjeux.

Il nous dévoile les coulisses des campagnes de communication de santé sexuelle, dans un contexte où les coupes budgétaires et la stigmatisation rendent le sujet particulièrement difficile à traiter.

La santé sexuelle, un sujet d’utilité publique

Santé Publique France souligne « l’importance du dialogue et de l’information » sur la santé sexuelle. Un constat largement partagé par l’Agence Santé Sexuelle (ASS) de Raphaël Greget, une agence de communication « à 360° » qui élabore des stratégies complètes, des outils (print, digital) et des formations (harcèlement, santé sexuelle, VSS) pour les entreprises et associations.

Après avoir travaillé avec des centres comme le coReSS (ex-coREVIH), spécialisé dans la santé sexuelle, Raphaël mesure l’ampleur des demandes et des besoins dans le domaine. Avec son associée, Amandine, il décide de lancer l’agence pour répondre à cet enjeu. Soucieux d’aborder le sujet avec une connaissance approfondie, Raphaël a même suivi une formation universitaire.

« J’ai fait un DU conseil éducation à la sexualité avec Amandine pour me former et me légitimer sur ce nouveau poste. Ça m’a apporté beaucoup de connaissances sur le sujet. Même si on parle de santé sexuelle au quotidien, il y a toujours des notions qui nous manquent. Quand on comprend mieux les sujets, on peut aussi mieux communiquer dessus », raconte le directeur d’agence.

Il existe encore de nombreux défis concernant la prise en charge de la santé sexuelle en France. Raphaël souligne les violences et les stigmatisations subies par les personnes dont la sexualité diffère de la norme hétérosexuelle.

« Il y a encore beaucoup d’homophobie : si l’on a des pratiques anales cela peut être mal vu, on est mal reçus et on a une mauvaise prise en charge, s’il y en a seulement une. On note aussi le rejet des personnes séropositives, les violences gynécologiques. Il faut plus d’inclusion et de bienveillance à ce niveau », commente Raphaël Greget.

Des campagnes de communication nationales en santé sexuelle souvent maladroites

Les campagnes de communication sur la santé sexuelle menées par le gouvernement sont souvent perçues comme maladroites. Par exemple, la campagne « Face à l’intolérance, à nous de faire la différence » contre les discriminations LGBTQ+ a été mal accueillie par la communauté.

« Certaines campagnes se disent inclusives, mais invisibilisent la personne concernée au profit de celles qui l’accueillent. Le message est à revoir, on peut mieux faire », commente Raphaël.

Ces campagnes, souvent conçues par des personnes non-queer, échouent à saisir les réalités des discriminations subies par la communauté LGBTQ+. Raphaël ajoute : « Les campagnes gouvernementales sont rares et souvent stigmatisantes. Si l’on parle du VIH, les gens pensent que c’est fini. Non, ce n’est pas fini, il y a toujours des contaminations. Les campagnes qui jouent sur la peur ne fonctionnent pas ».

De nombreux comptes sur les réseaux sociaux tentent de libérer la parole autour des violences sexistes et sexuelles, de la santé sexuelle et des sujets qui en découlent. Face aux réponses haineuses, qui montrent une méconnaissance des sujets liés à la santé sexuelle, Raphaël et son équipe s’engagent à créer des campagnes « inclusives, créatives et engagées ».

Communiquer par et pour les personnes concernées

Les campagnes de l’agence doivent « parler à tout le monde ». Pour cela, Raphaël insiste sur l’importance d’inclure l’avis des personnes concernées : « il faut communiquer avec elles, on fait fonctionner nos réseaux de proches ou de client·es pour en discuter, cela passe aussi par l’envoi de questionnaires ».

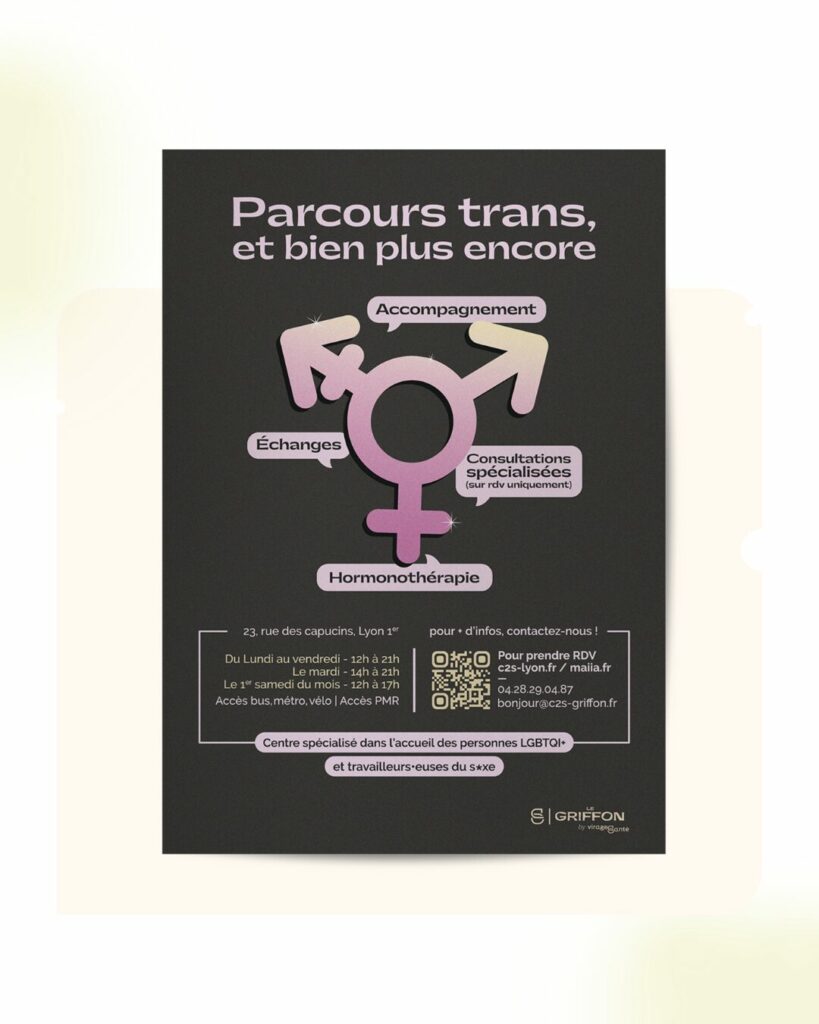

L’agence travaille main dans la main avec les associations et ses clients. « On teste des messages, on travaille avec un centre de santé sexuelle spécialisé pour les populations LGBT et TDS à Lyon », illustre-t-il. En sortant des codes standardisés des campagnes classiques, l’agence propose des alternatives originales, avec un objectif clair : faire passer le message de la meilleure manière possible.

« C’est vraiment important pour moi, on peut faire passer des messages mais l’essentiel c’est d’inclure les personnes concernées, sinon on reproduira les erreurs d’autres campagnes. Si l’on fait une campagne sur le VIH, on doit consulter les personnes séropositives pour ne pas dire n’importe quoi. Il ne faut ni passer à côté du message ni heurter les personnes concernées ».

Quelques exemples de campagnes en santé sexuelle

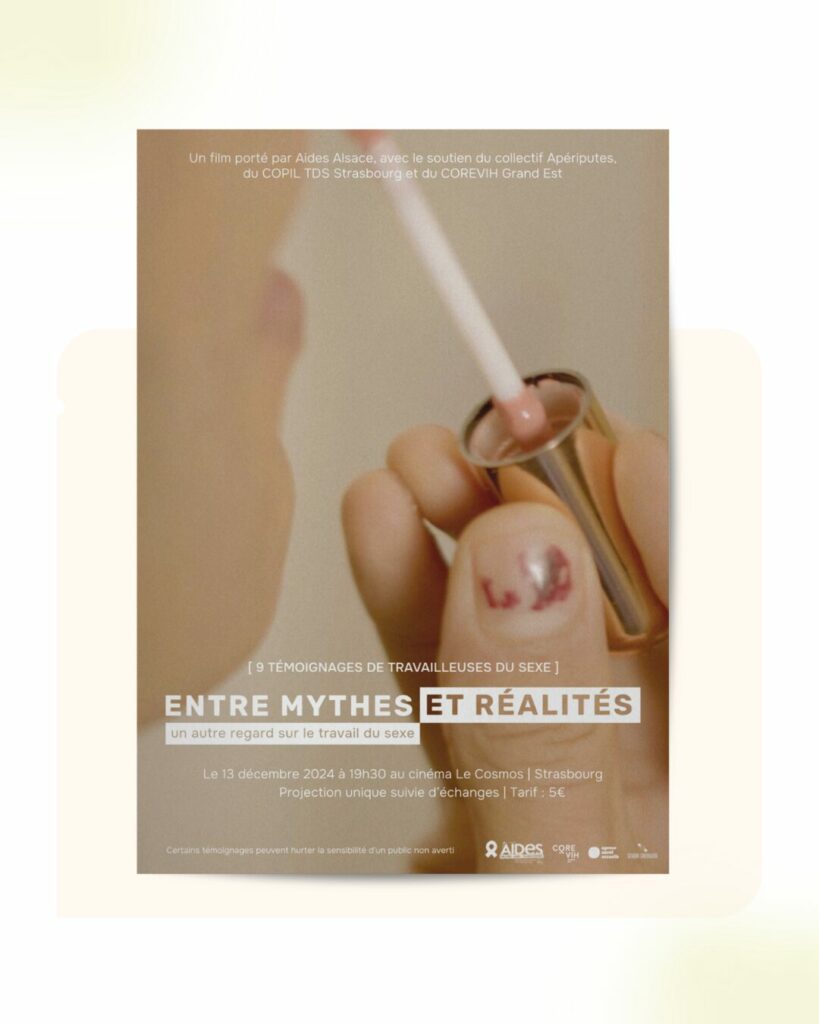

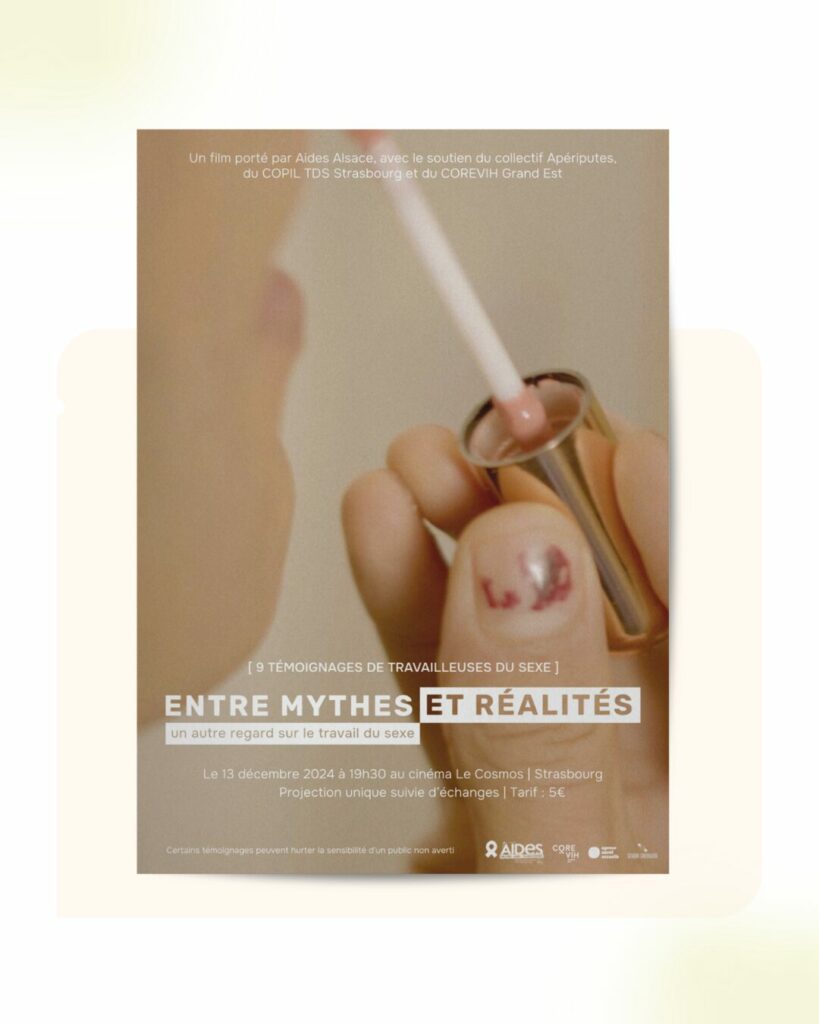

En cinq ans, l’agence santé sexuelle a développé plusieurs projets, dont un documentaire sur les travailleur·euses du sexe (TDS). En collaboration avec AIDES Alsace, le collectif Apéripute, le Copil TDS et le CoReSS Grand Est, l’agence développe ce film d’une heure. Entretiens, montage, projection : elle se charge de tout pour tenter de produire le documentaire le plus exhaustif possible sur le sujet.

« Il y a plusieurs pans du TDS, celui de rue, forcé, choisi, l’escorting, les cams, c’est assez varié comme profils. Il n’est pas disponible en ligne à la demande des personnes interrogées mais plusieurs projections sont prévues », explique Raphaël.

D’autres projets en collaboration avec des associations ou des partenaires publics jouissent d’une grande visibilité. Par exemple, une campagne de communication de l’agence a été réalisée avec le CoReSS grand Est au sujet du consentement. Dans toutes les universités de la région, les préservatifs, badges et marque-pages estampillés « Oh Oui, le consentement ça s’entend » sont déjà distribués durant les journées de sensibilisation. Raphaël espère un retour de la campagne pour la rentrée de septembre.

Quelle réception pour ces campagnes de communication ?

Comment mesurer l’impact des campagnes de communication ? Cela n’a rien de simple, et pourtant c’est bel et bien l’objectif : faire changer les mentalités, les comportements et s’assurer que le public a compris le message.

RG : « Il y a des choses simples à mesurer, comme l’engagement, le nombre de clics et les données analytiques sur les campagnes digitales. Par exemple, nous avons lancé une campagne de livraison d’autotest VIH à domicile, nous pouvons simplement consulter le nombre de commandes et de vues.

Pour ce qui est des changements de comportement, c’est plus difficile. On tente de voir s’il y a davantage de visites dans les centres après une campagne de communication, mais c’est vraiment difficile de récolter les données.

Souvent, c’est notre entourage qui permet de voir si une campagne fonctionne. « Tiens, j’ai appris quelque chose, je ne savais pas », là on se dit que ça marche ».

La santé sexuelle victime de coupes budgétaires

Malgré leur utilité, les projets de communication sur la santé sexuelle sont les premières victimes des coupes budgétaires. L’agence doit s’adapter à des budgets limités et faire face à un besoin croissant de sensibilisation. « La communication va sauter en premier et c’est complètement entendable. C’est comme ça partout, mais surtout en santé sexuelle puisque le terrain est priorisé », précise Raphaël Greget.

Plus de missions, moins de budget, et un besoin grandissant de répondre aux enjeux de santé sexuelle. Conséquences : les acteur·ices doivent prioriser certains sujets au détriment d’autres, tout aussi importants. Les actions de terrain sont favorisées, notamment les dépistages, les interventions dans les établissements scolaires et les accompagnements.

Assurer la relève : l’importance de la représentation LGBTQ+

Comment se lancer dans des projets en tant que personne queer ? Similiqueer a demandé à Raphaël quelques conseils : « On a besoin de représentation LGBTQ+ dans tous les projets, dans tous les types de structures et surtout dans la création. Ce n’est pas simple tous les jours, mais je pense qu’il faut bien s’entourer. J’ai une équipe extraordinaire avec moi, j’ai toujours été très bien conseillé ».

Il est d’ailleurs conscient de ses propres privilèges en tant qu’homme cisgenre blanc, ce qui a rendu son parcours moins difficile que pour d’autres membres de la communauté.

Que ce soit pour parler de santé sexuelle ou pour créer de nouveaux projets, les personnes LGBTQ+ ont un rôle essentiel à jouer pour libérer la parole des minorités dans l’espace public.