Comment envisager sa retraite quand on est queer, et que l’on refuse de retourner dans le placard pour survivre ? C’est le défi que relèvent de nombreux seniors LGBTQ+. Pour y répondre, la fondation espagnole « 26 décembre » a lancé un projet ambitieux : construire la première maison de retraite publique au monde pour cette communauté. À travers un reportage d’une trentaine de minutes, Arte nous invite à la rencontre de ces militant·es qui œuvrent pour offrir un toit et une fin de vie digne aux retraités LGBTQ+.

Ce documentaire est l’occasion pour Similiqueer de mettre en lumière la situation des seniors LGBTQ+, une communauté souvent invisibilisée dans les débats publics. Heureusement, de nouvelles perspectives s’ouvrent : plusieurs projets de résidences inclusives et d’établissements dédiés à ces personnes âgées devraient voir le jour d’ici la fin 2025, aussi bien à Madrid qu’à Lyon.

Les oubliés de la cause ?

Les seniors constituent une part importante de la population. En 2023, 17,2 millions de personnes sont retraitées de droit direct des régimes français. L’âgisme est une véritable discrimination qui vise à mettre à l’écart de la société des personnes en raison de leur âge. Dans le cas des personnes seniors, elles sont considérées comme périmées, inutiles, fragiles et sont infantilisées.

Qu’en est-il pour les seniors LGBTQ+ ? Si les personnes âgées de plus de 60 ans aujourd’hui n’ont pas toutes pu vivre leur identité queer de façon assumée, il est encore temps de leur offrir un lieu de vie sain et sécurisant. Âgisme, homophobie et transphobie s’accumulent, renforçant le sentiment d’exclusion des seniors de la communauté.

En France, plus particulièrement en Occitanie, l’Institut méditerranéen des métiers de la longévité, I2ML s’est penché sur les problématiques rencontrées par les personnes LGBTQ+ de plus de 55 ans. « Les seniors LGBT+ sont à haut risque d’isolement et d’invisibilité sociale. On estime à plus d’un million le nombre de personnes LGBT+ âgées de plus de 60 ans », indique Jordy Guillet, psychologue social à l’I2ML. « En fait, les seniors LGBT+ ne disposent d’aucun modèle qui leur est propre », ajoute-t-elle. Retrouvez la fiche projet de cette étude en cliquant ici.

Au départ, l’engagement d’une association

C’est dans ce contexte qu’intervient le reportage d’Arte, mettant en lumière les initiatives de l’association espagnole « 26 décembre ». Elle tient son nom d’une décision du Conseil des ministres d’Espagne qui, le 26 décembre 1978, a supprimé la loi considérant les personnes LGBTQ+ comme « socialement dangereuses ».

Depuis 2010, l’association lutte pour rendre visibles les personnes âgées LGBTQ+ et les aider à mieux vivre leur retraite. Elle propose notamment une prise en charge psychosociale des seniors LGBTQ+, des soins résidentiels et les aide à gérer leurs ressources. Par ailleurs, elle organise des activités et événements qui contribuent à la visibilité de cette partie de la communauté.

Certains commentaires laissés sous le documentaire sont la preuve – s’il en fallait encore – que les personnes LGBTQ+ ont bel et bien besoin d’espaces dédiés où elles peuvent vivre en sécurité.

Federico Armenteros, fondateur de l’association « 26 décembre » s’est donné une mission : « permettre aux seniors les plus fragiles de sa communauté de vivre une vieillesse heureuse ». Grâce à des financements publics, il construit une maison de retraite destinée aux seniors LGBTQ+. L’établissement de 3330 m² devrait accueillir une soixantaine de résident·es, et 28 autres profiteront des activités de jour.

Dès le début du documentaire, Arte nous apprend que près de 70 % des retraités LGBTQ+ espagnols vivent avec environ 500 euros par mois. Une situation précaire qui est combinée à des discriminations.

À Madrid, dans la grande salle commune de la fondation, les drapeaux aux couleurs des identités queer flottent au-dessus des tables. Monica, femme transgenre, prépare les assiettes et indique que le repas du jour est pratiquement gratuit : « ceux qui n’ont pas de foyer savent qu’ils peuvent le trouver ici » indique-t-elle. Un événement organisé chaque vendredi, où tous les seniors LGBTQ+ du quartier sont invités à venir partager « un repas solidaire ».

Le lien social est l’un des enjeux les plus importants pour les personnes âgées, raison pour laquelle la fondation 26 décembre organise autant de rencontres et d’événements sociaux.

« Federico m’a beaucoup aidé quand j’étais au plus bas. Je faisais des crises d’angoisse quand mon conjoint est mort, ça fait déjà 6 ans mais regardez, j’en tremble encore », raconte un membre de l’association.

Fosto, homme gay, témoigne également de sa situation : après la mort de son conjoint, il n’a pas pu obtenir sa pension de retraite. Pour lui, c’est une grande joie d’avoir pu rejoindre l’association.

Une Maison de retraite pour seniors LGBTQ+

Monica, mentionnée plus tôt, a hâte de faire partie des résident·es de la maison de retraite qui est en construction. Attention, le documentaire parle de femme « transexuelle », mais ce terme n’est pas adapté. Il est préférable d’opter pour le terme « transgenre », même si la personne a effectué une transition médicale et des opérations de réassignation sexuelle. Globalement, la transidentité fait référence à une différence entre le genre réel d’une personne et le genre assigné à la naissance, ce qui est sans rapport avec le sexe en lui-même.

« Deux personnes vivent dans la même chambre, tout le monde sait qu’ils sont gays mais ils ne le disent pas, ils ont peur, ils retournent au placard », illustre Monica en pensant à ses amis qui sont dans une résidence pour personnes âgées.

En quelques minutes, le documentaire parvient à nous faire comprendre sans difficulté pourquoi il est nécessaire de créer cette première résidence réservée aux seniors LGBTQ+ au monde.

Les journalistes suivent Federico à travers la visite du chantier de la résidence, où il reste encore des choses à faire. Il manque des fonds à l’association pour finir les travaux et donner vie à la maison de retraite.

Les militant·es s’organisent pour les seniors

À Barcelone, nous découvrons les actions de deux bénévoles, Evelyne et Albert, qui accompagnent un nonagénaire gay, Toni, et lui permettent de sortir de sa résidence. Soucieux de « ne pas faire de vague », il ne mentionne pas son homosexualité avec les autres résident·es, mais il n’a toujours pas noué d’amitié.

D’autres bénévoles de la fondation aident les seniors LGBTQ+, ils les appellent, les emmènent dîner dans des restaurants ou passent du temps avec eux pour les sortir de la solitude des résidences. 30 % des seniors LGBTQ+ souffriraient de dépression, selon le documentaire Arte. Raison pour laquelle il est nécessaire d’accompagner ces personnes âgées et de ne pas les laisser seules.

Ils proposent également des formations destinées aux employé·es de maisons de retraite, afin qu’ils soient aptes à prendre en charge les seniors LGBTQ+ de façon optimale, sécurisée et bienveillante.

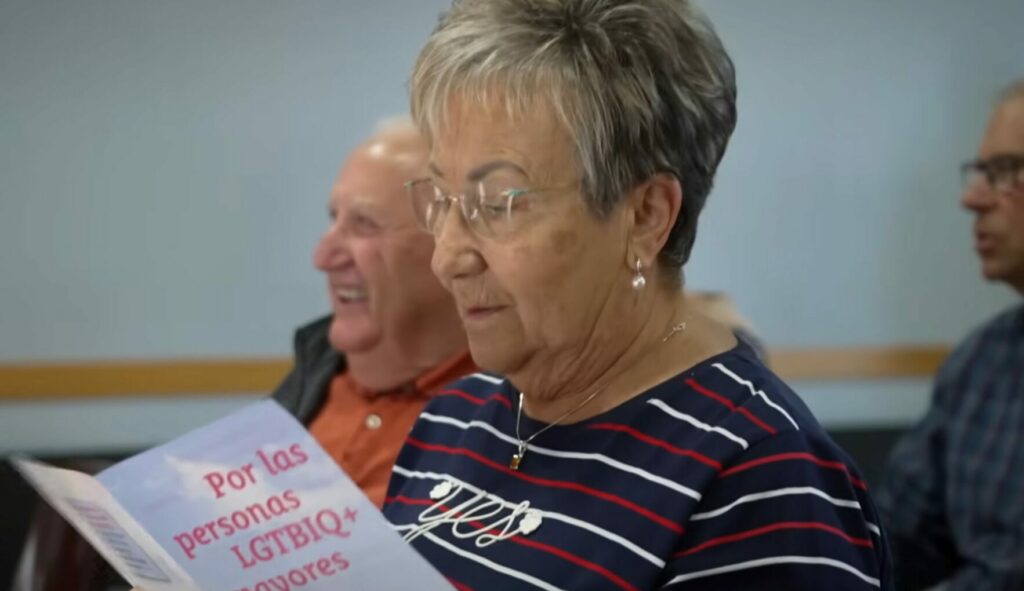

La suite du reportage met l’accent sur le travail des associations pour mettre en lien les seniors LGBTQ+ et les seniors hétérosexuels/cisgenres. L’objectif pour ces derniers est de mieux comprendre le vécu et les difficultés rencontrées par les personnes LGBTQ+ plutôt que d’en avoir une représentation stéréotypée.

La version complète du documentaire est disponible sur YouTube :

Un réel besoin d’établissements inclusifs en France

En juillet 2021, le Cercle Vulnérabilités et Société a publié une note de position intitulée « être soi jusqu’au bout de la vie en établissement et à domicile, les seniors LGBTQ+, éclaireurs d’une révolution de l’intime ». Dans cette note, elle part de cas concrets pour décrire les problématiques auxquelles les seniors LGBTQ+ font face.

« Pour beaucoup de seniors LGBTQ+, une inquiétude naît souvent : dois-je refaire un coming out ? Beaucoup se disent : si je suis dans un collectif où je ne connais personne, je risque de ne pas être accepté et aimé comme je suis, je vais donc me cacher », raconte Stéphane Sauvé, co-fondateur et délégué général de l’association Les Audacieuses et les Audacieux.

Plusieurs cas typiques sont décrits, dont l’histoire de Mr W et Mr Y, qui sont en couple depuis leur soixantaine. Mr W a divorcé vingt ans plus tôt et son coming out a été mal perçu par sa famille qui a coupé les ponts avec lui.

Plusieurs cas de figures se présentent :

- Mr W intègre l’établissement, Mr Y vient lui rendre visite, mais ils restent discrets parce qu’ils ont peur des comportements discriminants dont ils pourraient être victimes.

- Mr W est séropositif et prend un traitement, les professionnels adoptent un comportement sérophobe à son égard alors qu’il n’y a aucun risque.

Mr W fait face à des propos homophobes de la part de son médecin traitant quant à sa trithérapie

D’après le Cercle Vulnérabilités et Sociétés,« 50% des personnes séropositives ont plus de 50 ans et les personnes de plus de 50 ans représentent 20% des nouvelles contaminations ».

Des problématiques spécifiques aux seniors LGBTQ+

Les séniors LGBTQ+ présentent également une santé mentale fragilisée. « Leurs niveaux d’anxiété, de dépression et idées suicidaires sont ainsi bien plus élevés que la moyenne, avec un taux de suicide des seniors LGBT+ en France entre 2 et 7 fois plus élevé (INPES Santé 2014, OCDE 2019) », précise la note du Cercle.

Pour les personnes transgenres, entrer dans un établissement ou devoir montrer son corps revient également à revivre des situations de dysphorie exacerbées. La toilette peut être un moment de violence pour un·e senior transgenre, notamment si le·a professionnel·le découvre que le sexe de la personne ne correspond pas à la norme cisgenre.

« Les personnes transgenres âgées sont très mal suivies, parce que très peu de médecins sont capables d’analyser la situation de la prise d’hormones sur le long-terme, les conséquences dues à la vieillesse, et les pathologies connexes », explique Francis Carrier, fondateur et président du collectif GreyPride.

Le Cercle identifie plusieurs freins à l’accompagnement des seniors LGBTQ+ :

- Des représentations culturelles qui oscillent entre déni complet et pathologisation du désir et du plaisir au grand âge ;

- Des déterminants physiologiques et psychosociaux qui redéfinissent les contours de la sexualité ;

- Des problématiques éthiques face aux situations de désinhibition ou aux incertitudes quant au plein consentement des parties prenantes ;

- Un manque de sensibilisation et de formation qui entretient l’inconfort des équipes ;

- Des contraintes architecturales et systémiques inhérentes aux établissements pour personnes âgées.

Une fois les freins identifiés, il convient d’y apporter une réponse et d’agir pour proposer un accompagnement ajusté au public LGBTQ+, qui sera « bénéfique pour l’ensemble des résident·es », comme le souligne le Cercle.

Si les représentations culturelles des séniors LGBTQ+ se font rares, il existe tout de même un film français dédié à cette partie de la communauté. En 2012, Sébastien Lifshitz réalise le documentaire Les Invisibles. Pendant 1h55, il met en lumière les témoignages de personnes queer nées dans l’entre-deux-guerres. Salué par la critique pour ses portraits émouvants, le documentaire permet de rencontrer les intervenant·es, de les écouter et surtout, de les comprendre en toute bienveillance. Une étape importante dans la représentation des séniors LGBTQ+ et de relations queer qui durent, malgré les épreuves et les discriminations.

Des projets qui se multiplient pour 2025

Les projets espagnols présentés dans le documentaire Arte ne sont pas les seules formes d’engagement qui existent. D’autres militant·es se mobilisent à travers le monde pour aider les seniors LGBTQ+ à vivre sereinement leurs vieux jours.

À Lyon, l’association Les Audacieuses et les Audacieux mène un projet de construction d’une Maison de la Diversité. Après plusieurs années passées à récolter des fonds puis à construire la résidence, ses portes devraient ouvrir cet été.

Une vidéo pour comprendre le projet :

Des témoignages de seniors LGBTQ+ ont également été réalisés par l’association et sont disponibles sur leur chaîne YouTube.

En Suisse, l’association QueerAltern et la ville se sont associées pour lancer la première structure pour personnes âgées LGBTQ+ intitulée « Espenhof-Nord ». Les travaux du génie civil seront terminés à l’automne 2025, mais l’établissement prévoit d’emménager dans les bâtiments d’ici la fin 2027.

Ces initiatives illustrent la capacité de la communauté à se soutenir mutuellement en créant des espaces où l’humain est au centre des préoccupations. Toutefois, les militant·es queer ont besoin du soutien des allié·es, sans quoi iels ne pourront pas faire évoluer efficacement la société sur ces questions.

Bien que de nombreux projets émergent, il est crucial que les autorités publiques s’impliquent et allouent les fonds nécessaires aux associations. L’adoption de mesures politiques et économiques est indispensable pour développer un réseau de résidences LGBTQ+ friendly.