Si l’orientation sexuelle ou l’identité de genre non hétéronormée de certaines figures historiques en fait précisément des figures transgressives, dans le cas d’autres personnalités ayant marqué leur temps, leur non-conformisme de genre ou d’orientation passe, dans les expositions ou les manuels scolaires, pour un détail de l’histoire.

Si Colette ou Renée Vivien sont célébrées pour leurs amours saphiques allant à contresens des bonnes mœurs de leur époque, d’autres comme Sarah Bernhardt ou Rosa Bonheur sont bien moins communément connues pour leurs romances lesbiennes. Et pourtant, ces dernières ont bel et bien existé ! Et pour que leurs identités queers cessent d’être un détail de l’Histoire avec un grand H, nous vous proposons de redécouvrir ces artistes dont vous ignoriez peut-être qu’iels étaient LGBTQIA+.

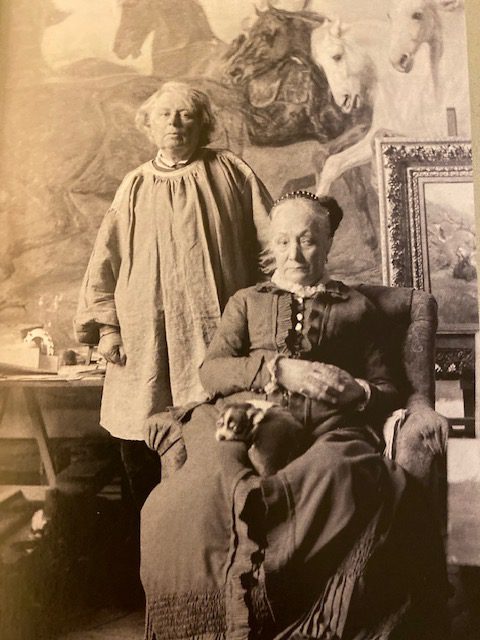

Rosa Bonheur, cinquante ans d’une discrète idylle

Dans son journal, la peintre Rosa Bonheur, très célèbre pour ses peintures animalières, écrivit au sujet de Nathalie Micas : « Si j’avais été un homme, je l’aurais épousée, et l’on n’eût pas inventé toutes ces sottes histoires… ». Les deux femmes eurent plus de cinquante ans de vie commune. Toujours ensemble, les deux femmes vécurent au sein d’une véritable ménagerie d’animaux en tous genres.

L’année du décès de Nathalie, en 1889, Rosa rencontre Anna Klumpke, une peintre américaine avec laquelle elle va correspondre pendant dix ans avant de la recevoir chez elle pour qu’Anna fasse son portrait. Désignée légataire universelle par Rosa, Anna crée le Prix Rosa Bonheur en 1900, un an après la mort de cette dernière. Elle achèvera ensuite, en 1908, la célèbre biographie de l’artiste : Rosa, sa vie, son œuvre. À sa mort, en 1942, Anna Klumpke sera inhumée auprès de Rosa Bonheur, elle-même enterrée aux côtés de sa compagne de vie, Nathalie Micas.

Devenue propriété de Katherine Brault en 2017, le château de Rosa Bonheur est devenu un cas d’école de l’invisibilisation des lesbiennes. Dans son lieu de vie, devenu musée, son homosexualité n’est à aucun moment mentionnée, et la présence de Nathalie Micas aux côtés de Rosa Bonheur n’est que brièvement évoquée, alors qu’elles ont vécu 52 ans ensemble !

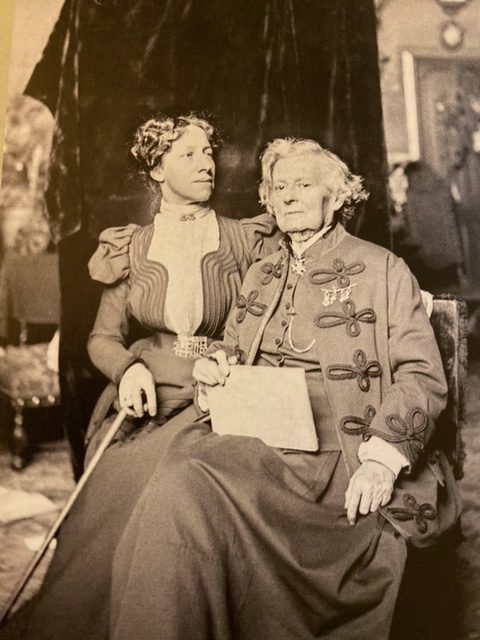

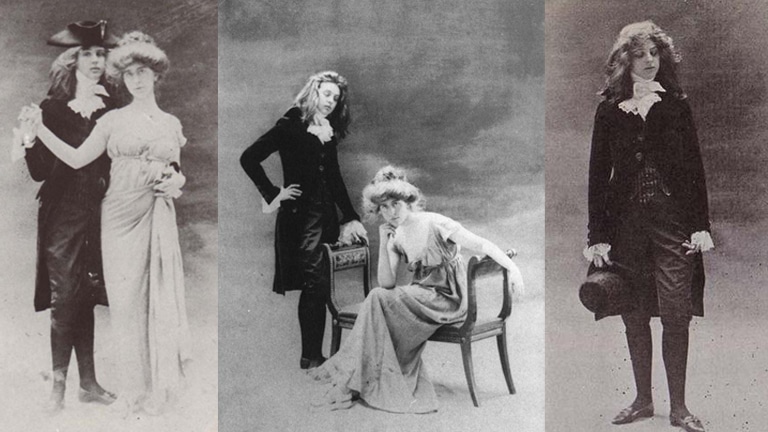

Sarah Bernhardt, la « Voix d’Or » chantait aussi les femmes

Gustave Doré, Léon Gambetta, un prince belge et peut-être même Victor Hugo, les liaisons de Sarah Bernhardt ont été aussi nombreuses et effrénées que son train de vie. Pourtant, parmi ses amours, il en est une à qui on refuse souvent le titre d’amante : Louise Abbéma. Peintre de renom, la jeune femme s’est fait connaître pour ses portraits de Sarah, qui fut sa muse tout au long de sa vie. Elle s’est elle-même représentée aux côtés de Sarah dans de nombreuses œuvres, comme Le Déjeuner dans la serre (1877) ou Sarah Bernhardt et Louise Abbéma sur un lac (1883). La comédienne, excellente sculptrice, fit quant à elle un superbe buste de Louise Abbéma (1875) et fit réaliser un moulage de leurs deux mains entrelacées. Mais elles étaient probablement juste bonnes amies, n’est-ce pas ?

Simple observation : il est intéressant de constater que la majorité des mauvaises critiques adressées au film La Divine (2024) ne peuvent s’empêcher de mentionner sa sexualité « sur-représentée ». Coïncidence ? Il faut croire que ça en fâche encore certain·es que cette icône du théâtre ait vécu librement sa sexualité, que ce soit dans les bras d’hommes ou de femmes.

Marlene Dietrich, Greta Garbo, cross-dressing et bisexualité à Hollywood

Toutes deux rivales au cinéma, Marlene Dietrich chez Paramount Picture et Greta Garbo chez Metro Goldwyn-Mayer, les deux stars du cinéma américain étaient adeptes du cross-dressing et aimaient jouer des représentations de genre. Aimant les apparitions publiques ou cinématographiques en costume trois pièces ou pour incarner un rôle d’homme, les deux actrices furent célébrées pour leur charme androgyne qu’elle exerçaient aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Un jeu de séduction réciproque d’ailleurs puisque les deux actrices eurent toutes deux des aventures saphiques, chacune de leur côté.

Habituée du célèbre bar lesbien Le Monocle (aujourd’hui disparu), Marlene Dietrich rencontra lors d’une de ses nuits parisiennes Suzanne Baulé, surnommée Frede. Leur liaison, née en 1936, dura jusqu’à ce que la guerre éclate, après quoi elles restèrent amies jusque dans les années 1970.

De son côté, Greta Garbo collectionna les amants et amantes, parmi lesquels le réalisateur Orson Welles, les actrices Tallulah Bankhead (qui fut aussi l’amante de la chanteuse Billie Holiday), Louise Brooks, Salka Viertel et le photographe Cecil Beaton. Certaines rumeurs lui prêtaient même une aventure avec la danseuse Joséphine Baker. Jouant de son androgynie au cinéma, elle ne s’en départissait pas pour autant hors-champ et aimait s’habiller en smoking et se surnommer elle-même « Harry » ou « Harry Boy ».

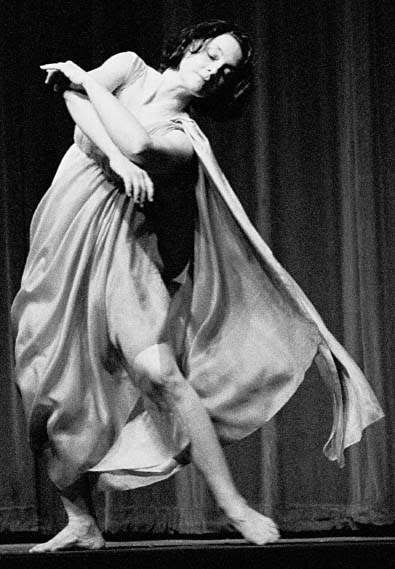

Isadora Duncan, la danse célèbre les femmes

Célèbre danseuse qui révolutionna la danse académique en faisant abstraction des demi-pointes pour virevolter pieds nus, Isadora Duncan fut la muse de nombreux hommes et femmes. Brièvement mariée au poète Sergueï Essenine, elle fut notamment l’amante de la poétesse et romancière américaine Mercedes de Acosta. Cette dernière, qu’elle cotoya durant de longues années, eut également des liaisons avec Greta Garbo et Marlene Dietrich. Selon certaines rumeurs, Isadora eut aussi une romance avec Natalie Clifford Barney dont elle fréquenta le salon littéraire, et le film La Danseuse (2016) lui prête même une aventure avec Loïe Fuller, l’inventrice de la danse serpentine qui la fit connaître en Europe.

En 1913, elle perd ses deux enfants dans un accident de voiture puis accouche d’un enfant mort-né en 1914. Meurtrie par ces terribles deuils, elle se retire de scène pendant quelque temps et trouve du réconfort auprès de l’actrice Eleonora Duse lors d’une longue retraite en Toscane. Une supposée romance entre les deux femmes n’a à ce jour jamais été prouvée mais serait très probable.

Natalie Clifford Barney, la grande mécène des lesbiennes

À regarder l’invraisemblable « tableau de chasse » de Natalie Clifford Barney, on est vite tenté°e de se demander quelle ravissante artiste du Paris des années 1920 n’a pas connu la chaleur de ses bras. Parmi ses amantes les plus célèbres, on compte notamment la poétesse Renée Vivien, la courtisane Liane de Pougy, l’autrice Colette, la peintre Romaine Brooks… À son domicile parisien, la riche héritière entreprend de créer son propre salon d’artistes qu’elle rebaptise Mytilène en hommage à la ville du même nom sur l’île de Lesbos où vécut la poétesse Sappho.

Au sein de ce salon queer friendly avant l’heure, tous les grands noms de l’époque passent : Auguste Rodin, James Joyce, Paul Valéry, Anatole France, Gertrude Stein, Isadora Duncan, Jean Cocteau, André Gide, Truman Capote, Marguerite Yourcenar…

Tamara de Lempicka : incarner la garçonne

Artiste de renom, associée au mouvement de l’Art Déco en peinture, Tamara de Lempicka s’est d’abord fait connaître dans son milieu en 1923 avec la toile Les Deux amies qu’elle présente sous un nom d’homme : Lempitzky. Remarquée pour l’aura saphique de son œuvre, la peinture continuera de représenter des femmes sculpturales, enlacées ou alanguies pendant toute sa carrière.

Ouvertement bisexuelle, ce qui était toléré au sein de l’intellingentsia parisienne des années folles, Tamara eut des liaisons avec l’autrice Colette et l’actrice Suzy Solidor. Aimant se jouer des normes de genre, elle adopte le style « garçonne », à l’instar de son amante Colette et fréquente les cabarets avec ses ses cheveux plaqués et ses costumes d’homme. Naviguant entre salons cossus d’aristocrates et les cafés-concerts où se trémousse la communauté queer parisienne, elle croise les deux milieux pour donner des allures de dandy à ses tableaux de femmes à nuls autre pareils.

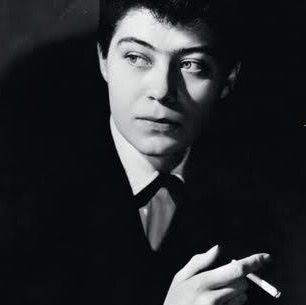

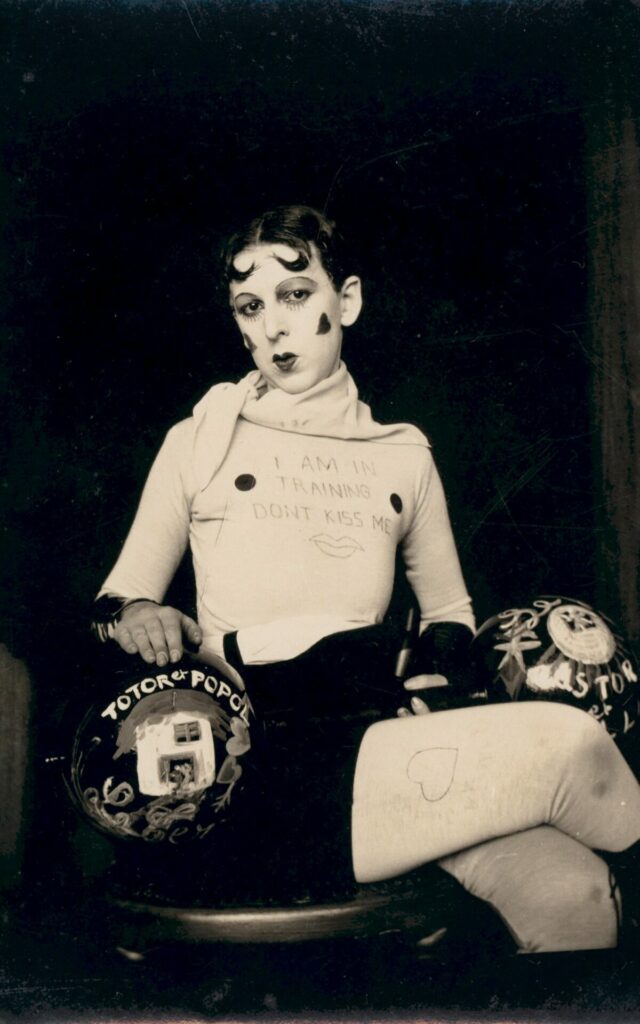

Claude Cahun et le « troisième genre »

Véritable ovni de la culture queer et artistique française, Claude Cahun se réclame dès 1930 du genre neutre (nous utiliserons iel pour lae désigner, bien que le pronom en question ne se soit réellement démocratisé en France qu’à partir des années 2010). Claude rencontre très jeune sa compagne de vie, Suzanne Malherbe, qui prendra le nom d’artiste Marcel Moore. Dès la fin du lycée, iels entament une relation amoureuse qui ne prendra fin qu’au décès de Claude en 1954.

Auteur·ices, photographes, illustrateur·ices et peintres, Claude Cahun et Marcel Moore sont très proches du milieu surréaliste dans les années 1920 à 1930, puis s’installent dans une ferme à Jersey en 1937. Sous l’Occupation, iels se lancent dans la Résistance en diffusant des tracts aux soldats de la Wehrmacht. Arrêté·es par la Gestapo en 1944, iels échappent de peu à la peine de mort et passent le restant de leurs jours à continuer leur œuvre iconoclaste et visionnaire. Le travail de leur vie n’est redécouvert que bien après leur mort, dans les années 1990.

Si l’histoire LGBTQIA+ t’intéresse, nous t’invitons à découvrir Le petit livre de figures LGBTQIA+ de Maurice Étienne, paru aux éditions First. Cet ouvrage met en lumière 40 figures qui ont marqué l’histoire de la communauté queer.